Rhumatologie : définition, classification des maladies, causes, symptômes, diagnostic, traitement

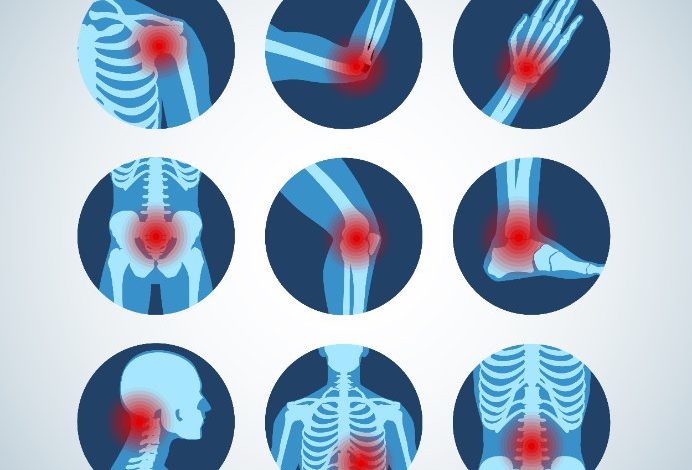

Certaines activités quotidiennes ou simplement le mode de vie amènent des personnes à souffrir de douleurs articulaires (dos, genoux, bras, etc.). En effet, les douleurs articulaires sont monnaie courante et il est estimé qu’en France, environ 20 millions de personnes souffrent ou ont été affectées par des douleurs articulaires. C’est une situation critique qui en appelle à la prudence et au ménagement des modes de vie.

Pour justement faire face aux douleurs articulaires, il a été insaturé en médecine une spécialité dénommée rhumatologie, qui traite des pathologies qualifiées de rhumatismes. C’est en effet une branche de la médecine qui s’occupe du traitement de la dégradation à tous les niveaux du squelette locomoteur de l’homme.

Les applications de la rhumatologie sont vastes et les traitements impliqués sont aussi divers. Alors, que faut-il savoir de la rhumatologie, des maladies et leurs manifestations ? De même, quelles sont les causes de ces maladies et comment les prendre en charge et les prévenir ?

Définition

La rhumatologie est une spécialité médicale qui traite les maladies de l’appareil locomoteur. L’appareil locomoteur étant constitué des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments qui aident le corps à mouvoir. Le rôle de la rhumatologie est alors de soigner les douleurs et dysfonctionnements qui surviennent dans ces différentes zones du corps.

Par ailleurs, la discipline rhumatologie se consacre à soigner les affections neurologiques périphériques. C’est le cas par exemple de la sciatique qui signifie une lésion du nerf sciatique, se manifestant par une douleur vive au niveau de la colonne vertébrale, ou à sa proximité immédiate.

D’un autre côté, la rhumatologie soigne également l’ensemble des rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes qui ont parfois d’incident sur des zones extra articulaires du corps. Il s’agit entre autres des yeux, de la peau, des reins et des poumons.

La rhumatologie s’avère une discipline médicale holistique en raison des différentes pathologies qu’elle soigne. D’une part, son but est de réduire les douleurs qui empiètent sur le fonctionnement normal du système locomoteur. D’autre part, la rhumatologie permet de rééduquer les patients quant à l’amélioration de leur souplesse ainsi que leur mobilité.

Classification des maladies rhumatologiques

Les maladies que soigne la rhumatologie sont classifiées selon leur origine et leur mode opératoire. À cet effet, il existe une variété de pathologies rhumatologiques appartenant chacune à une famille bien précise.

Les maladies inflammatoires

Les maladies inflammatoires regroupent :

- La polyarthrite rhumatoïde ;

- La maladie de Sever ou l’apophysite calcanéenne ;

- Le rhumatisme psoriasique ;

- La spondylarthrite ankylosante ;

- Et le lupus érythémateux disséminé.

Ces maladies sont en général auto-immunes. En d’autres termes, elles sont causées par l’hyperactivité du système immunitaire à l’encontre des substances et des tissus présents dans l’organisme humain.

Les maladies d’origine infectieuse

Les maladies d’origine infectieuse concernent entre autres l’arthrite septique et la spondylodiscite. Ces maladies proviennent d’une infection de la peau. Les articulations sont affectées par une infection de la peau pour plusieurs raisons.

D’une part, lorsqu’il y a fracture sur un endroit de la peau plus ou moins proche d’une articulation. D’autre part, la plaie engendrée n’est pas correctement explorée et en dépit des traitements antibiotiques, l’articulation visée est infectée par les corps étrangers de la plaie.

Les maladies du squelette

Les maladies du squelette sont l’arthrose, l’ostéoporose, le rachitisme, l’ostéomalacie, l’ostéose parathyroïdienne, l’ostéophytose, la maladie de Paget. Ces maladies sont en effet issues des troubles du squelette humain. Elles ont des effets directs sur l’os.

Il en existe une variété de chaque maladie, classée selon leur effet sur l’os et leur origine.

Les maladies d’origine métabolique

La forme fréquente de rhumatisme métabolique est la goutte. Elle est aussi suivie de la chondrocalcinose articulaire. Ces maladies sont en effet provoquées par un trouble du métabolisme.

Les troubles métaboliques qui déterminent la nature de la pathologie sont ceux liés à la transformation et au traitement de certaines substances présentes dans l’organisme.

Les maladies d’origine dysplastique

Les maladies d’origine dysplastique concernent les pathologies telles que :

- L’ostéogenèse imparfaite ;

- L’hypochondroplasie, achondroplasie, les dysplasies d’étiologies déterminées ou non avec bilan étiologique en cours.

- Le syndrome de larsen ;

- Le nanisme primordial ;

- Les exostoses multiples ;

- La dysplasie fibreuse, syndrome de McCune-Albright ;

- Les dysostoses (crâne, vertèbres, rotules, membres).

Sont concernées aussi d’autres pathologies liées au métabolisme phosphocalcique à savoir : la calcinose tumorale, le pseudohypoparathyroïdie (PHP), le pseudopseudohypoparathyroïdie (PPHP), l’hétéroplasie osseuse progressive, hypophosphatémies, etc.

Les autres maladies rhumatologiques

Les autres maladies rhumatologiques sont celles qui touchent directement les articulations. Elles sont :

- L’arthrose ;

- La hernie discale cervicale ;

- La bursite ;

- L’ankylose ;

- La cervicalgie ;

- La cyphose ;

- La déchirure musculaire ;

- L’élongation ou blessure musculaire ;

- La discopathie encore appelée mal de dos ;

- L’épicondylite ;

- La gonalgie ;

- L’entorse ;

- L’hallux valgus ;

- La lombalgie ;

- Le lumbago ;

- La maladie de Scheuermann ;

- La myasthénie ;

- La scoliose ;

- La tendinite ;

- L’algodystrophie ;

- La maladie de Dupuytren ;

- Le syndrome du canal carpien.

Causes

Étant donné que les maladies rhumatologiques sont nombreuses, leurs origines sont aussi diverses. Cependant, il est retenu deux grands types de causes liées aux pathologies rhumatologiques.

D’une part, les causes mécaniques sont à l’origine de certaines maladies rhumatologiques, notamment les maladies qui affectent les articulations. Ces causes se traduisent par des frottements ou des mouvements répétés qui usent progressivement les articulations sollicitées. En exemple, l’arthrose est provoquée par des mouvements mécaniques. C’est ce qui justifie son développement dans divers corps de métier.

D’autre part, des causes inflammatoires sont à l’origine des rhumatismes inflammatoires, regroupées sous le thème d’arthrite. Ces causes sont non connues. Toutefois, des facteurs génétiques pourraient expliquer l’existence des rhumatismes inflammatoires. De même, ces maladies peuvent être déclenchées par des éléments de toxicité tels que le tabac.

Par ailleurs, selon certaines études, il existerait un lien entre des anomalies de la flore intestinale et le développement des rhumatismes inflammatoires. Quel qu’en soit, les rhumatismes en général sont causés en partie par le vieillissement, des traumatismes articulaires, ou une contrainte excessive sur le cartilage.

La dérégulation immunitaire et parfois des infections ou tumeurs cancéreuses sont à l’origine des rhumatismes. C’est en raison de cette variété de facteurs en cause que les maladies rhumatologiques sont classifiées.

Symptômes

Compte tenu de la variété des rhumatismes, les symptômes de maladies traitées en rhumatologie varient d’une pathologie à une autre. Néanmoins, ces maladies ont un point en commun. Il s’agit de la douleur qui caractérise la plupart des affections de rhumatisme.

La douleur : un symptôme commun aux pathologies en rhumatologie

On retrouve la douleur de la même façon dans les rachialgies (douleurs du dos ou de la colonne vertébrale) que dans l’arthrose, l’algodystrophie, les maladies métaboliques, d’origine infectieuse ou des maladies du squelette.

Les douleurs sont généralement observées au niveau des articulations et s’accompagnent parfois de symptômes supplémentaires. La raideur articulaire, le gonflement, la chaleur et une gêne à peu près importante.

Les rhumatismes dans leur majorité peuvent se manifester sous forme de crises répétées ou encore poussées, associées à des douleurs intenses. Ces douleurs sont de type mécanique, le plus souvent déclenchées et aggravées par des mouvements récurrents.

Par ailleurs, les symptômes associés aux douleurs s’atténuent lorsque le corps est en mouvement dans la journée et mobilisent les articulations. En revanche, seul le repos diminue l’intensité des douleurs, et les traitements médicaux les soignent efficacement.

Des déformations

Les déformations ne sont pas communes à toutes les pathologies de rhumatisme. Certaines pathologies telles que la maladie de Dupuytren, l’arthrose sont marquées par des déformations, notamment celles des doigts.

En matière de déformation, la maladie de Dupuytren se manifeste par la flexion et la rétraction des doigts. Quant à l’arthrose, elle se caractérise aussi par des déformations inesthétiques et gênantes des doigts. L’hallux également est concerné par la déformation, celle du gros orteil.

Diagnostic

Pour poser le diagnostic d’un rhumatisme, le rhumatologue fait appel à toute une palette d’examens d’imageries médicales ainsi que des interventions chirurgicales pour réparer les déformations et dysfonctionnements de l’appareil locomoteur. Les actes thérapeutiques sont aussi associés.

Des actes thérapeutiques

Avant toute intervention, le rhumatologue prend le soin de poser des questions au patient sur ses plaintes tout en examinant les articulations et l’amplitude des mouvements. Les questions adressées au patient peuvent être :

- Depuis quand souffrez-vous ?

- Comment se manifestent les douleurs ?

- Quelles sont les articulations menacées ?

À ces questions, il associe des actes qui permettent au patient de laisser paraitre des plaintes. Par exemple, étirer les bras vers le haut, se courber en remontant le dos, plier les genoux, etc.

Le rhumatologue peut lui aussi poser des actes thérapeutiques au niveau local préalablement à tout traitement. En exemple, il peut procéder à des infiltrations de corticoïdes directement dans l’articulation afin de soulager les douleurs.

Diagnostic par examens d’imageries médicales articulations

Les examens d’imageries sur lesquels s’appuie le diagnostic de rhumatisme sont :

- L’échographie ;

- La radiographie ;

- Le scanner ;

- L’IRM ;

- La scintigraphie osseuse ;

- L’arthrographie et

- le tep-scanner.

Le but de ces examens est d’observer de près les dysfonctionnements sur l’appareil locomoteur et d’y apporter les solutions idoines.

Diagnostic par ponctions articulaires et bilan biologique

Selon les plaintes du patient, le médecin rhumatologue réalise des ponctions articulaires afin d’analyser le liquide présent dans l’articulation et identifier la présence de bactéries ou de cristaux solidifiés.

Il réalise aussi des examens sanguins sont aussi réalisés afin d’associer le mal à une pathologie donnée. Principalement, les examens sanguins sont réalisés lorsqu’il s’agit d’une polyarthrite rhumatoïde. Ces examens permettent de confirmer l’effectivité de la pathologie.

Traitement

Les traitements rhumatologiques vont des traitements symptomatiques médicamenteux aux traitements rhumatologiques non médicamenteux.

Les traitements médicamenteux

Les traitements médicamenteux regroupent trois catégories de soins. D’abord, on retrouve les traitements symptomatiques qui sont constitués :

- Des antalgiques dont l’objectif est de diminuer la douleur due au dysfonctionnement des articulations. En tête de liste, le paracétamol est l’antidouleur le plus usité et parfois en association avec des dérivés de morphines. En plus de cela, il peut être utilisé des antidépresseurs et anti-épilepsies pour soigner les douleurs notamment celles chroniques celles d’origines nerveuses.

- Des anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens vont réduire l’inflammation et diminuer la douleur ;

- Des myorelaxants qui ont pour rôle de réduire les contractures des muscles pouvant causer de douleur.

Ensuite, les traitements de fond sont constitués :

- Des traitements de fond classique basé sur l’utilisation de médicaments tels que leflunomide, methotrexate, sulfasalazine, hydroxychloroquine ;

- Des biothérapies obtenues par la biotechnologie et dont l’action est de long terme et l’efficacité est retardée dans le temps. Ce sont entre autres : les anti-TNF, l’abatacept, le tocilizumab transmis par voie sous-cutanée.

Enfin, les traitements locaux quant à eux sont constitués :

- Des infiltrations de corticoïdes au voisinage d’un tendon, d’un nerf, au sein d’une articulation ou au niveau de la colonne rachidienne de la cortisone. Les corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire qui va soulager et améliorer la fonction des articulations ;

- Des injections de l’acide hyaluronique ou viscosupplémentations afin de lubrifier l’articulation pour améliorer la mobilité et la douleur. Ce traitement est particulièrement sollicité pour soigner l’arthrose ;

- Du lavage articulaire qui est de nettoyer les microparticules responsables de l’inflammation d’une articulation en utilisant du sérum physiologique. Ce traitement est souvent couplé à l’injection de cortisone ;

- Des synoviorthèses isotopiques permettent de soigner des rhumatismes inflammatoires. Ils sont utilisés au cas où une synovite résisterait à une cortisone. Il s’agit particulièrement de réduire la synovite en injectant un isotope au sein d’une articulation.

L’ensemble des thérapeutiques de fond et symptomatiques est destiné à réduire les signes et symptômes d’un rhumatisme et aussi d’écarter les dégâts articulaires. En ce qui concerne les traitements locaux, il s’agit d’extraire les agents toxiques créant de la douleur au sein des articulations.

Les traitements non médicamenteux

Les traitements non médicamenteux sont constitués d’exercices physiques visant à corriger les dysfonctionnements du squelette locomoteur. On note :

- La kinésithérapie qui utilise des techniques manuelles sollicitant les muscles, tendons et tissus sous-cutanés. Elle se décline aussi en la rééducation afin de renforcer les muscles, mais aussi d’entretenir la mobilité articulaire et rachidienne et prévenir aussi les gestes douloureux ;

- L’hypnose couplée à la kinésithérapie a pour but de réinitialiser le schéma corporel perturbé. Cette technique favorise également le contrôle de la douleur en cas d’algodystrophie, et permet donc de faire des séances de kinésithérapie passives et confortables ;

- L’acupuncture vise à établir l’harmonie des flux énergétiques du corps. L’acupuncture est un traitement d’appoint de la douleur, qu’elle soit aiguë ou chronique, mécanique ou inflammatoire. Pour ce faire, il prend en compte les sciatiques, cruralgies, névralgies cervico-brachiales, douleurs cervicales, dorsales et lombaires, les contractures musculaires et les tendinites.

À cette liste, il est ajouté l’ostéopathie qui traite manuellement les dysfonctionnements intervertébraux mineurs. La mésothérapie, l’ergothérapie et les appareillages sont aussi pris en compte.

Il y a encore le thermalisme et l’éducation thérapeutique qui font partie de l’arsenal médical en rhumatologie.

Traitement : règles pratiques pour prescrire en rhumatologie

Pour un traitement optimal de rhumatisme, l’association des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques est nécessaire. Cependant, les traitements pharmacologiques et médicaux sont faits en personnalisant les soins du patient.

En effet, lors de la prescription, il est pris en compte les facteurs de risques de la maladie couplés à l’âge du patient. Pour ce faire, les traitements sont prescrits selon les affections affichées avec application de mesures adéquates à la prise en charge sanitaire du patient, selon qu’il s’agit d’un enfant ou d’un adulte.

En dehors des traitements classiques, il est judicieux de compléter un traitement non pharmacologique. Ce traitement revient à :

- Éduquer le patient sur sa maladie, ses facteurs de risques, les profils évolutifs de la maladie, les différents traitements ;

- Apprendre au patient l’économie articulaire ;

- Orienter le patient vers un spécialiste pour soigner des manifestations spécifiques engendrées par la pathologie affectant.

Par ailleurs, il faut l’amener à réaliser des exercices de kinésithérapie pour améliorer sa santé. Une préparation psychologique du patient en amont à toute intervention médicale et un suivi rééducatif après le traitement sont importants et bénéfiques à sa guérison.

Conseils bien-être en cas de rhumatisme

Pour mieux vivre avec son rhumatisme, il peut être appliqué certains remèdes naturels et astuces de bien-être. Ceux-ci présentent des effets bénéfiques sur les douleurs et soulagent les autres malaises engendrés par la maladie. Les remèdes naturels et astuces à privilégier concernent :

- Les cataplasmes froids qui sont efficaces en cas de douleurs articulaires aiguës associées au gonflement. Son application plusieurs fois par jour à base de cataplasmes d’argile, ou de compresse froide donne un effet anti-inflammatoire, décongestionnant et analgésique ;

- Les traitements thermiques : ce sont des bains complets et partiels avec des fleurs de foin, de l’arnica, de la boue volcanique thérapeutique ou encore la tourbe. Le bain avec l’un de ces éléments atténue la douleur et stimule le métabolisme et la circulation sanguine ;

- Des tisanes de reine des prés : à consommer 2 fois par jour une tasse. L’herbe utilisée contient de l’acide acétylénique, un anti-inflammatoire et un analgésique ;

- L’activité physique régulière permet d’améliorer la mobilité et prévenir la dégradation du cartilage. Les sports tels que l’aquafit, le nordic walking, la musculation, le vélo et la natation permettent de ménager les articulations ;

- La détente : les tensions et les crampes accentuent les douleurs. Grâce à des techniques telles que le training autogène, la gymnastique respiratoire ou la méditation, il est facile de se détendre et minimiser les risques de douleurs graves.

En plus de tout cela, il est important d’avoir une bonne alimentation. À l’instar des activités physiques et de la relaxation, l’alimentation équilibrée va aider à avoir une vie saine et réduire les risques de douleurs et de contractions des muscles.